Anton Reicha (1770-1836) - Études dans le genre fugué pour le piano-forte, Op. 97 (ca.1817)

アントニーン・レイハ (アントン・ライヒャ) 作曲「フーガの手法による練習曲集 Op. 97」。34組の前奏曲と練習曲という構成で、その練習曲のうち30曲はフーガです。インキピットを並べた主題目次では奇数番が前奏曲、偶数番が練習曲と交互に並んでいます。註釈や特異な題名の付いている曲を以下に抜粋しました。「異名同音」(Nos. 16 & 29. L'enharmonique. この題名は エチュード集またはエグゼルシス集 Etudes ou Exercices, Op. 30 でも使われていました)、「パリのサンロック教会の鐘」(No. 17. La Sonnerie de St. Roch à Paris. D-Cis-H-A の執拗低音)、フランス歌曲によるフーガ (No. 18)、ラ-ミ-レ-ラ-ミ-ラ (la Miré l'a mis là) をモチーフとする練習曲 (No. 32)、「スペインのフォリア」 (No. 33. Folie d'espagne)、パリの通りで作曲者が聞いた歌の冒頭6音 (Es-Es-B-Es-F-G) をモチーフとする前奏曲 (No. 34)。

追記: スペインのフォリアについては演奏動画を投稿したのでここに掲載します。

Prélude No. 16. L'enharmonique.

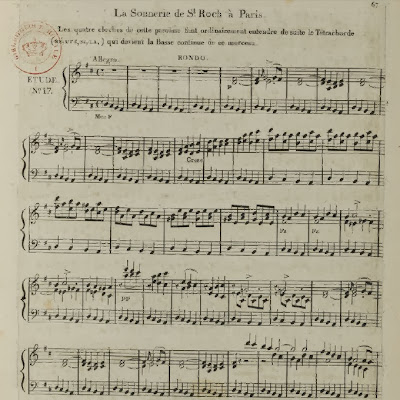

Prélude No. 17. La Sonnerie de St. Roch à Paris. Rondo.

Les quatre cloches de cette paroisse font ordinairement entendre de suite le Tétrachorde (Ré, Ut♯, Si, La.) qui devient la Basse continue do ce morceau.

Étude No. 18 [Fugué].

Le motif de ce morceau est pris d'un Air populaire français.

Prélude No. 29. L'enharmonique.

Étude No. 32.

Ce qui a donné lieu à ce morceau est l'anecdote suivante: En 1764; Mademoiselle Miré, danseuse de l'Opéra, perdit son amant; des plaisans lui firent l'épitaphe suivante, qu'on a gravée en musique sur son tombeau: La, Mi, Ré, La, Mi, La; (la Miré l'a mis là.) Ces six notes forment le motif de cette étude.

Prélude No. 33. Folie d'espagne.

Prélude No. 34.

Ce morceau fut composé sur les premières six notes de son motif que l'auteur avait entendu chanter dans une Rue de Paris.